たまの外食で感じる、あの小さなショック。「こんなに高かったっけ?」

スーパーでお米を手に取るたび、値札に目を疑う。

物価が上がった。確かに経済は変わった。でも、自分の暮らしはついていけているのだろうか。

「デフレ脱却から10年」――これは、本当に私たちのための変化だったのか。

あらためて、日本経済の“成果”を見つめ直してみたいと思います。

📝 第1章:物価は上がった。でも、暮らしは楽になったのか?

ここ数年、私たちの暮らしの中で「値上げ」はすっかり日常になりました。お米やパン、牛乳、外食メニュー、電気代にガソリン代。どれも少しずつ、でも確実に高くなっています。「またか…」とため息をつくことが増えた方も多いのではないでしょうか。

2023年以降、日本の物価上昇率は年2〜3%程度に達し、ようやく「インフレが定着した」と言われるようになりました。アベノミクスが始まった2013年以降、政府と日銀は「デフレは悪」と繰り返し、物価上昇率2%を政策目標に掲げてきました。ようやくその目標に近づいた現在、果たしてそれは成功だったと言えるのでしょうか。

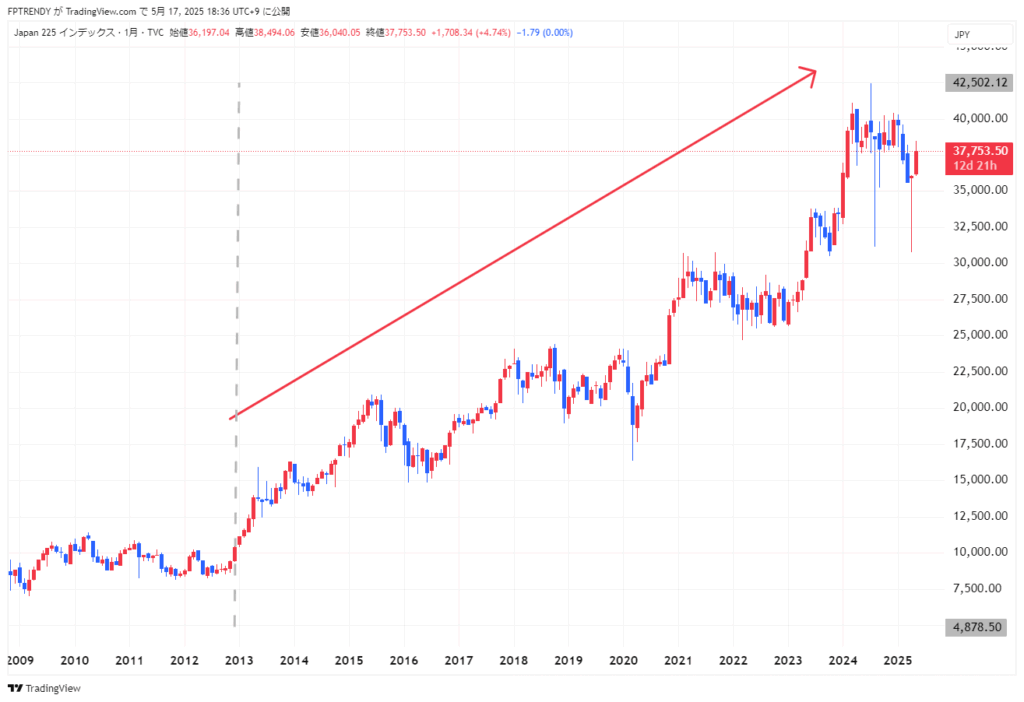

確かに、ニュースでは企業の業績や株価の回復が語られています。日経平均株価は史上最高値を更新し、円安も追い風に輸出企業は過去最高益を出したという報道もあります。けれど一方で、私たちの給料はどうでしょう。家計は楽になったでしょうか。

政府が目指した「インフレによる経済再生」が実現した今、生活の実感は、むしろ逆を向いているようにも感じられます。賃金は上がっているといっても、それは平均値の話。中小企業や非正規で働く人にとっては、物価の上昇に賃金が追いついていないというのが実情です。

本記事では、そんな「数字と実感のズレ」を丁寧に見つめ直しながら、「インフレは本当に私たちを豊かにしたのか?」という問いを、改めて考えてみたいと思います。

そもそも、日本はなぜ“物価を上げる”ことを目指してきたのでしょうか?

物価が上がることは、生活者にとって必ずしも歓迎されるものではありません。それでも、あの時──約10年前、日本政府と日銀は強い決意をもって「デフレからの脱却」を掲げました。

そこには、過去の苦い経験と、「経済の停滞をなんとか抜け出したい」という強い危機感があったのです。

第2章|なぜ“デフレ脱却”を目指したのか?

そもそも、日本はなぜ“物価を上げる”ことを目指してきたのでしょうか?

値上げに苦しんでいる今の私たちからすると、むしろ逆の方がありがたいと感じる人も多いかもしれません。

でもそこには、長く続いた“経済の停滞”と、それを断ち切るための強い決意がありました。

少しだけ、時計の針を戻してみましょう。

日本が「デフレからの脱却」を掲げ始めたのは、今からおよそ10年以上前、2013年のことです。ちょうど当時の安倍政権が、経済政策「アベノミクス」をスタートさせた年でした。

その頃の日本は、長く続くデフレ、つまり“物価が下がり続ける時代”の真っ只中にありました。バブル経済の崩壊以降、企業は業績を伸ばせず、給与は増えず、消費者も「今は買わずにもう少し待とう」と財布のひもを締めがちに…。こうした空気が日本経済をじわじわと冷やし続けていたのです。

「物の値段が下がるなら嬉しいじゃないか」と思うかもしれません。確かに短期的にはありがたく感じる面もあります。でも実は、物価が下がり続ける社会には、経済を縮ませる大きな落とし穴があります。

📌 デフレスパイラルとは?

モノが売れなくなる → 企業の利益が減る → 給料が上がらない → 消費が冷え込む → さらにモノが売れなくなる……

こうして経済が縮小の連鎖に陥っていく現象を、「デフレスパイラル」と呼びます。

この負の連鎖を断ち切るために、日本政府と日本銀行(日銀)は「まずは物価を安定的に上げることが必要だ」と考えました。

その象徴が、日銀が掲げた**「物価上昇率2%」というインフレ目標**です。この数字には、「企業が値上げできるくらいに経済活動を活発にし、結果として給料や雇用も伸ばしたい」という願いが込められていました。

そこで登場したのが、黒田東彦・日銀総裁による「異次元緩和」です。大量の資金を金融市場に流し込み、金利を下げ、企業が借金しやすくする。そして円安を促し、輸出企業が儲かりやすくすることで、経済に活力を取り戻す――そんな青写真が描かれていたのです。

この頃、日銀は前例のないような国債の大量購入を進め、さらにはマイナス金利政策も導入しました。「ここまでやるか」と言われるほどの政策が続きましたが、それもすべて、“デフレの呪縛”を解くための処方箋だったのです。

実際、その後の数年間で株価は上昇し、企業の業績も上向きました。観光業も活況を呈し、一見すると経済に勢いが戻ったように見えました。

こうして「物価を上げる」ことは、当時の日本にとって“止まった経済を動かすための第一歩”とされていたのです。 しかし、こうして実現されたインフレは、果たして私たちの暮らしを良くしたのでしょうか?

次に見ていくのは、その“結果”としての現在です。

第3章|インフレは実現した。けれど、それは“望んだ形”だったのか?

政府と日銀が掲げた「物価上昇率2%」という目標。

デフレ脱却を目指して進められた政策の成果として、ようやく“インフレ”が実現したと報じられるようになりました。

けれど今、私たちが日々の生活の中で感じている「物価の上昇」は、本当にその“成功”の証なのでしょうか?

なぜか、素直に喜べない。そんな違和感の理由を、ここでひもといていきます。

ほんの数年前まで、「物価が上がらないこと」は、むしろ日本経済の深刻な悩みとされていました。政府も日銀も、経済界もこぞって、「なぜ日本だけがインフレにならないのか?」「どうすれば2%の物価上昇が実現できるのか?」という問いに頭を悩ませていたのです。

当時の消費者物価指数(CPI)は、年によってはかろうじてプラス0.5%、あるいはマイナスに転じることすらありました。物価が安定している、というよりも、むしろ「停滞している」と表現した方が近い状況でした。

景気が停滞しているからこそ企業は値上げに踏み切れず、結果として賃金も上がらず、消費も盛り上がらない。そんな「静かに沈んでいくような経済」が長く続いていたのです。

家計にとっては、「物価が上がらない」のは一見ありがたいことに思えるかもしれません。けれど、その裏には、「給料が上がらない」「将来に希望が持てない」といった閉塞感が常につきまとっていました。毎月の給料明細を見ても額面はほとんど変わらず、企業も「値上げできないから利益が出ない」と新規採用や設備投資を控える。結果、社会全体が少しずつ縮んでいくような感覚。

この“デフレの空気”が、日本社会の根底に広がっていたのです。

ところが、2022年に入って、世界の風景は一変します。

まず、新型コロナウイルスによって、世界中の物流や生産ラインが大きく混乱しました。中国のロックダウンの影響で電子部品が届かず、日本の製造業も納期遅延が相次ぎました。

そこに追い打ちをかけたのが、ロシアによるウクライナ侵攻です。エネルギーや小麦などの資源価格が世界的に急騰し、食料や光熱費が一気に上昇。加えて、日本円は米ドルに対して急落し、1ドル=150円を超えるような円安水準が定着。

円安になると、私たちが輸入しているモノ――たとえばガソリン、小麦、コーヒー豆、バター、スマートフォンなどの価格が軒並み上がります。日本は原材料の多くを海外から輸入しているため、円安は“家計の負担増”として直撃するのです。

こうした外的要因がいくつも重なり、ついに日本でも「明確な物価上昇」が目に見えて始まりました。

スーパーでは、以前は128円だった豆腐が158円になり、298円だった牛乳が348円に。5kgで1,800円台だったお米が、いまや2,500円を超える銘柄も珍しくありません。

外食に出ても、定食のご飯が少し小さくなっていたり、ランチの値段がじわじわと上がっていたりと、いつの間にか“昔の価格”が思い出のようになってきています。

これまでは“価格据え置き”が当たり前だったコンビニやチェーン店でさえ、ここにきて次々と値上げに踏み切っています。かつては「庶民の味方」とされていた牛丼チェーンも、並盛が400円台後半、あるいは500円に迫る水準に。

もはや「ワンコインランチ」は、過去のものとなりつつあります。

こうした物価の上昇は、もはや一時的なものではなく、生活のあらゆる場面に静かに、しかし確実に入り込んでいます。私たちの財布が感じている「値上げの波」は、数字の上で確認されるインフレではなく、“日常そのものが高くなった”という肌感覚として、私たちを包み始めているのです。

📌 インフレにも種類がある

一般に「良いインフレ(デマンドプル型)」とは、景気が良くなって人々の消費が活発になり、それに応じて価格が上がる状態を指します。

一方「悪いインフレ(コストプッシュ型)」は、原材料費や輸入コストなど、供給側のコスト増が原因で値上がりが起こるタイプです。

【第4章】なぜ賃金が上がらないのか?

「物価がこれだけ上がっているなら、給料も上がって当然なのでは?」

そう思ったことはありませんか?

実際、テレビでは「企業の賃上げ率が過去最高に」などと報じられています。

それなのに、自分の給与明細を見ても、なぜかその恩恵を感じられない──

その“なぜ”には、日本社会に根深く存在する構造的な課題が関係しています。

ここまで見てきたように、日本ではようやく「物価が上がる」という現象が日常に根づいてきました。

お米やパン、電気代、外食、日用品……あらゆる価格がじわじわと上がり、家計を直撃しています。数年前まで「物価が上がらないのが問題」だったはずなのに、いまでは「物価が上がりすぎて苦しい」という声の方がずっと多く聞かれるようになりました。

では当然ながら、こう考える人も多いはずです。

**「物価が上がっているなら、給料も上がっていてしかるべきじゃないか?」**と。

実際に、春闘などで「賃上げ率は過去最高」などというニュースを目にした人もいるでしょう。企業の業績も上向き、株価も上昇、景気は悪くない――そんな報道が続く中で、「じゃあ自分の生活も楽になってるはず」と思いたくなるのは自然なことです。

しかし、現実はどうでしょうか?

自分の給与明細を見て、手取りが数千円増えていたとしても、それ以上に食費や光熱費、保険料などの支出が膨らんでいたら、手元に残るお金はむしろ減っているかもしれません。

最近「ちょっと贅沢してみよう」と思った外食で、以前より1.5倍近い会計に驚いたり、スーパーで買い物カゴがいつも通りなのにレジでの支払いが明らかに高かったり。こうした感覚が、「給料が増えた実感がない」という不満へとつながっています。

📌 実質賃金とは?

名目賃金から物価の上昇分を差し引いたもの。

仮に給料が月2%上がっても、物価が3%上がっていれば、実質的には1%の“賃下げ”と同じ。

家計にとっては、給料の「金額」よりも「買える量」が重要です。

【第5章】“成長”は誰のものになったのか?

ニュースでは「企業の利益が過去最高に」「日経平均が史上最高値を更新」

そんな景気の良い話題が続いています。

けれど、私たちの生活は本当に良くなったのでしょうか?

財布の中に、その“成長の果実”は届いていますか?

近年の日本経済をマクロの視点で見ると、たしかに“回復”という言葉がふさわしい指標が並んでいます。

大企業を中心に、企業収益は力強く拡大し、経常利益は過去最高を更新。円安を追い風に、トヨタや三菱商事などの大企業は驚くほどの利益を叩き出し、内部留保も膨らみ続けています。

株式市場も活況で、日経平均株価は2024年、ついにバブル期の最高値を更新しました。証券会社の店舗には新たな投資家層が戻りつつあり、「NISA拡充」や「資産所得倍増プラン」などの政策も追い風となり、投資ムードはかつてない盛り上がりを見せています。

海外からも資金が流れ込み、東京の都心部や湾岸エリアの不動産市場では、数千万円から億単位のマンションに外国人バイヤーが次々と入札をかけています。再開発が進む都市部は目に見えて活気づき、ブランドショップや高級レストランは週末に予約が取りづらい状況が続いています。

さらに、コロナ後の制限解除により、観光地にはインバウンド客が戻ってきました。京都や浅草、北海道のニセコでは外国語が飛び交い、ホテルやレンタカーは高稼働率。お土産店も再び活気を取り戻しつつあります。

📊 成長のデータだけを見れば、日本は「再び動き出した」と言えるかもしれません。

株高、企業業績、投資資金、観光収入。すべてがプラスに転じているように見えます。

でも――そうした“景気の良さ”が、私たちの暮らしのすぐそばまで届いているかと言えば、話はまったく別です。

日々の買い物で感じる「高くなったなぁ…」というため息、電気代の請求書を見て驚く瞬間、外食をひかえるようになった週末の夜。こうした“小さな我慢”が積み重なり、「本当に景気が良いのか?」という素朴な疑問が浮かんできます。

「株価は上がっている。でも自分には関係がない」

「景気は回復しているらしいけど、むしろ生活は苦しくなっている」

「“最高益”の企業に勤めているのに、ボーナスは例年と変わらない」

こんな声は、決して少数派ではありません。むしろ、多くの人の肌感覚として、「世の中は良くなっているらしいけど、自分はその波に乗れていない」と感じている人の方が多いのではないでしょうか。

この“実感とのギャップ”こそが、今の日本経済における最大の矛盾です。データや指数が「好調」を語れば語るほど、「じゃあ、なぜ私は苦しいのか?」という違和感が心の奥に残る。

この違和感を放置したまま、「回復しました」「脱却しました」と言い切ることは、できないはずです。

【第6章】私たちは、何を“脱却”すべきだったのか?

日本は「デフレを脱却した」と言われています。

物価は確かに上がりました。株価も企業の利益も伸びました。

でも、私たちの暮らしは――豊かになったでしょうか?

そして、私たちが本当に“脱却”すべきだったものは、デフレだったのでしょうか?

この10年、日本は「デフレからの脱却」を国家的な目標として掲げ、さまざまな政策を総動員してきました。

アベノミクスに始まり、異次元緩和、マイナス金利政策、インフレ目標の設定――そのすべては、「物価が上がらないこと=経済が停滞していること」を問題視した末の、大きな賭けだったとも言えます。

そして、今。物価は上がりました。2%という目標を超え、実際のCPI上昇率はそれを上回る水準で定着しています。

目に見える数字だけで判断すれば、日本は「デフレから抜け出した」と言えるのかもしれません。

しかし、ここで一度立ち止まって考えてみる必要があります。

物価が上がること。それ自体が“目的”だったのでしょうか?

インフレを目指す、その先にあったもの──それは、きっと「人々の暮らしの豊かさ」だったはずです。

📌 本来の目的とは?

インフレ目標の本質は、「企業が利益を出しやすくなり、それが賃金に回り、消費が活発になり、結果として経済が循環する」という好循環の起点になること。

インフレは“目的”ではなく、“手段”に過ぎなかったのです。

関連リンク:

- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。

- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。

- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。

- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。

- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。