1. 概要

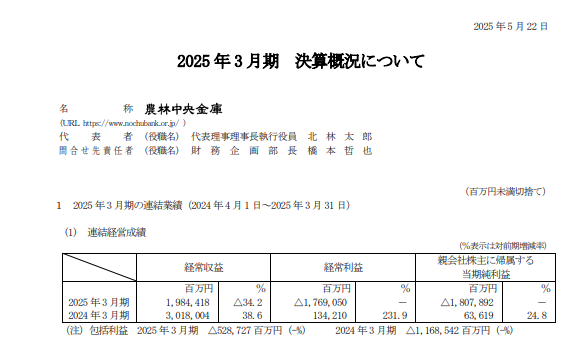

農林中央金庫は、2024年度決算において外国債券運用の失敗を起点とした含み損の拡大と、その後の売却損確定により、過去最大となる1兆8,078億円の巨額赤字を計上しました。これは、従来の枠組みを超えた損失規模であり、金融市場での金利上昇環境の変化に適切に対応しきれなかった点が大きな要因といえます。一方、収益基盤の立て直しに向けて約1兆4,000億円の資本増強を実施し、運用ポートフォリオを安全性と収益性のバランスが取れた構成へと組み替えた結果、2025年度には300億円から700億円程度の最終黒字への転換見込みを示しています。理事長・北林太郎氏は、「今回の反省を踏まえ、財務の健全性と稼ぐ力を再構築し、農林水産業と地域の持続的発展に貢献していく」と謝意と決意を表明。今後は機動的な資産運用に加え、貸出やプロジェクト融資を通じたリスク分散を進めることで、安定的な収益獲得を目指す取り組みが最大の焦点となります。

2. 赤字の背景

2.1 外国債券運用の失敗

昨年度、農林中央金庫が抱えた最大の痛手は、主に外貨建て債券への投資で生じた損失です。特に、世界的な金利上昇局面において債券価格は逆相関で下落しますが、同金庫は従来の金利想定を超えるスピードと規模の利回り上昇に対応しきれず、大量の含み損を抱え込んでしまいました。含み損は本来、金利が落ち着けば戻る可能性のある「一時的な評価損」にとどまりますが、短期間での損失圧縮が求められるなかで、やむなく市場売却を実行。結果として帳簿上の含み損が確定損失となり、最終的には数兆円規模のマイナスが一気に表面化しました。こうした売却タイミングの見極めや、金利リスク管理の甘さが、結果的に過去最大の損失額につながったと言えます。

2.2 過去最大赤字の規模感

今回の赤字額、1兆8,078億円──この数字の巨大さを改めて実感するには、過去の大規模決算と比較するのが有効です。リーマン・ショック直後の2009年3月期に記録された5,721億円の赤字をはるかに上回り、その約3倍強に相当します。金融危機以降、金融機関の損益は徐々に回復傾向にありましたが、再び「兆」単位の赤字に転じたことは、同金庫の資産運用モデルに根本的な見直しが必要であることを突きつけています。また、1兆8,078億円という額は、農林中央金庫の年間融資残高や事業投資規模とも比較可能なレベルであり、一度に吸収するには巨額すぎるインパクトを市場や取引先に与えた点も看過できません。

3. 立て直し策と見通し

3.1 資本増強と財務基盤の強化

赤字を吸収し信用力を維持するため、農林中央金庫は約1兆4,000億円の増資を実施しました。この資本増強によって、自己資本比率が大幅に向上し、市場からの資金調達コストを抑制すると同時に、格付け機関による評価低下リスクを回避する狙いがあります。増資により調達された資金は即時に損失補填に充てられ、財務の安定性を確保。今後の融資や投資活動においても、健全性に裏打ちされた戦略を展開できる土台を築いています。

3.2 運用ポートフォリオの組み替え

一度に生じた損失の再発防止策として、債券偏重の運用方針から、リスク・リターンのバランスが取れた多様な資産構成へのシフトを進めています。具体的には、国内外の株式やリート(不動産投資信託)、さらには代替投資(インフラファンドやプライベート・エクイティ)などを一部組み入れ、金利変動リスクに左右されにくいポートフォリオを設計。これにより、金利上昇局面でも安定的な収益源を確保し、資産全体のボラティリティを低減させる仕組みを構築しています。

3.3 黒字転換の見込み

上記の増資とポートフォリオ再構築を背景に、2025年度(今期)には最終利益300億~700億円程度の黒字転換を見込んでいます。これは、同金庫が直前期に計上した赤字からの大幅な改善を示すものであり、増資資金の返済負担やリスク分散投資の効果が徐々に表れる結果といえます。黒字幅には幅がありますが、慎重な運用姿勢と新たな収益源の確立により、まずは小幅な黒字を確保し、再び蓄積された利益を次の投資へと循環させる「持続的成長サイクル」を回すことが目標です。

4. 組織・ガバナンス面の改革

4.1 北林理事長の謝罪コメントと「稼ぐ力再構築」の方針

- 謝罪と反省

北林太郎理事長は決算会見で「財務について大変なご心配をおかけし、誠に申し訳なく感じている」と率直に謝罪。外債運用の失敗が組合員や地域の期待を裏切る結果となったことを深く重く受け止めていると表明しました。 - 「稼ぐ力」の再構築

「今回の反省を踏まえ、改めて稼ぐ力を再構築し、農林水産業の持続的発展、地域の活性化に向けて全力で取り組む」と宣言。具体的には、単なる資産運用収益だけでなく、貸出業務・プロジェクト融資・地域連携ファンドなど、事業収益の多角化を通じて収益源を増やすことを掲げています。

4.2 組織改編とリスク管理体制の強化

- 経営陣の再編

- CFO(最高財務責任者)を交代し、財務・資本政策のプロフェッショナルを新任。

- 運用部門の責任者にも市場運用経験豊富な外部人材を招聘し、ガバナンスの強化を図る。

- リスク管理体制の整備

- 金利・為替リスク管理を専門に担う「マーケット・リスク部門」を新設。

- 投資案件ごとに事前審査・モニタリング・事後評価を一元管理するワークフローを導入。

- 独立社外取締役による運用委員会の設置で、意思決定プロセスへの客観的チェックを強化。

6. 今後の注目ポイント

6.1 運用体制見直しの進捗

農林中央金庫が掲げる最大の課題は、今回の損失を二度と繰り返さないための運用体制改革です。まず市場リスク部門の新設や責任者の刷新を通じて、債券だけに依存しない分散型ポートフォリオの構築を急いでいます。今後数カ月以内に、金利感応度(デュレーション)のコントロール強化策やストレステストの結果を公表するとともに、リスク評価モデルの見直し状況を定期的に開示する計画です。読者は「どの程度管理強化が進んでいるか」「内外の資産配分比率がどのように変わったか」を四半期ごとのレポートで追うことで、実効性をチェックできます。

6.2 貸出・プロジェクト融資の拡大によるリスク分散

運用リスクを低減しつつ収益基盤を強化するもう一つの軸が、貸出業務とプロジェクト融資の拡大です。特に地方創生ファンドや農業関連ベンチャー支援型融資など、地域密着型の案件を重点的に組み入れることで、キャッシュフローの安定化を図ります。今後は、与信審査の透明性向上や貸出先モニタリング体制の強化を進めるほか、売上高連動型融資の導入によって返済リスクを事業成果に連動させるスキームを試験的に運用する予定です。これら新規融資の進捗状況は、金融庁や公的機関との協議状況と合わせてリリースされる見込みで、注目しておきたいポイントです。

6.3 農林水産業・地域活性化への具体的取り組み

理事長が掲げた「稼ぐ力の再構築」は、単なる収益回復にとどまらず、農林水産業の持続的発展と地域活性化への貢献を含みます。具体策として、スマート農業や地域物流インフラ整備プロジェクトへの参画、さらには地方自治体と連携した観光資源開発向けファイナンスの組成を検討中です。また、再生可能エネルギーを活用した農業支援や、地場産品のブランド化促進に資する出資枠を設けることで、地域経済を下支えします。読者は、今後公開されるプレスリリースや事業報告書を通じて、支援先の具体的事例や成果指標(雇用創出数、売上高改善率など)を確認するとよいでしょう。

7. 結論・まとめ

7.1 赤字の要因と再建策のおさらい

農林中央金庫の1兆8,078億円赤字は、外国債券運用リスクの過小評価が直接的な原因でした。しかし、約1兆4,000億円の増資と運用ポートフォリオの多様化を迅速に実行し、2025年度には300億~700億円の黒字転換を見込んでいます。さらに、組織改編やリスク管理体制の強化、貸出・融資業務の多角化によって収益構造の安定化を図り、農林水産業への支援や地域振興を通じた社会的責任も同時に果たそうとしています。

7.2 読者へのメッセージ

金融機関の健全性は、単年度の損益だけでは判断できません。むしろ「損失を受け止め、再発防止策をどれだけ具体的に示し、着実に実行しているか」が重要です。本件を機に、読者の皆さまには、金融機関が公表するリスク管理レポートや四半期決算の注記、ガバナンス強化策の進捗を定期的にチェックしていただくことをおすすめします。それによって、自身の資産運用や取引先選定におけるリスク評価能力が一段と高まるはずです。

【FPTRENDY内部リンク】

【外部関連リンク】

- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。

- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。

- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。

- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。

- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。