① 日経平均、小反発で底堅さ示す──NTTの親子上場解消が追い風に

8日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、終値は前日比148円97銭(0.41%)高の3万6928円63銭となった。節目の3万7000円に迫る水準まで上昇したが、連休前の急反発を経て上値は重く、終日もみ合う展開が続いた。

この日、NTTが上場子会社であるNTTデータグループを完全子会社化する方針を取締役会で決議すると伝えられ、親子上場の解消というテーマが市場の注目を集めた。NTTデータ株はストップ高となり、関連銘柄への思惑買いも広がった。

一方で、米FOMC後の相場反応や、トヨタの決算が示した減益見通し、トランプ政権による関税政策の影響などが投資家心理の重しとなり、日経平均の上値を抑えた。

企業による資本効率改善やガバナンス改革が継続している点は、中長期的には株式市場を支える要因となる可能性がある。

② NTTデータ、TOB報道でストップ高──グループ再編に市場が喝采

8日の東京株式市場で、NTTデータグループ株に買いが殺到し、ストップ高となる前日比500円50銭(16.73%)高の3492円で配分された。親会社のNTTが、NTTデータを完全子会社化する方針を決議すると伝わったことが材料視された。TOB(株式公開買い付け)価格にプレミアムが上乗せされるとの期待が、投資家の買い意欲を刺激した。

東京証券取引所は朝方、NTTとNTTデータの両株の売買を一時停止したが、取締役会での正式決議を前提とした開示を受け、午前8時45分に売買を再開した。NTTはすでにNTTデータの約58%を保有しており、残る株式をTOBで取得することで、2兆円台半ば規模の買収になる見通しだ。

これにより、NTTの上場子会社はゼロになる。巨額の資金移動を伴う再編は、短期的にはNTTの株価に圧力となる面もあるが、中長期的にはコーポレートガバナンス改革や資本効率改善という視点から市場の評価が高まる可能性がある。

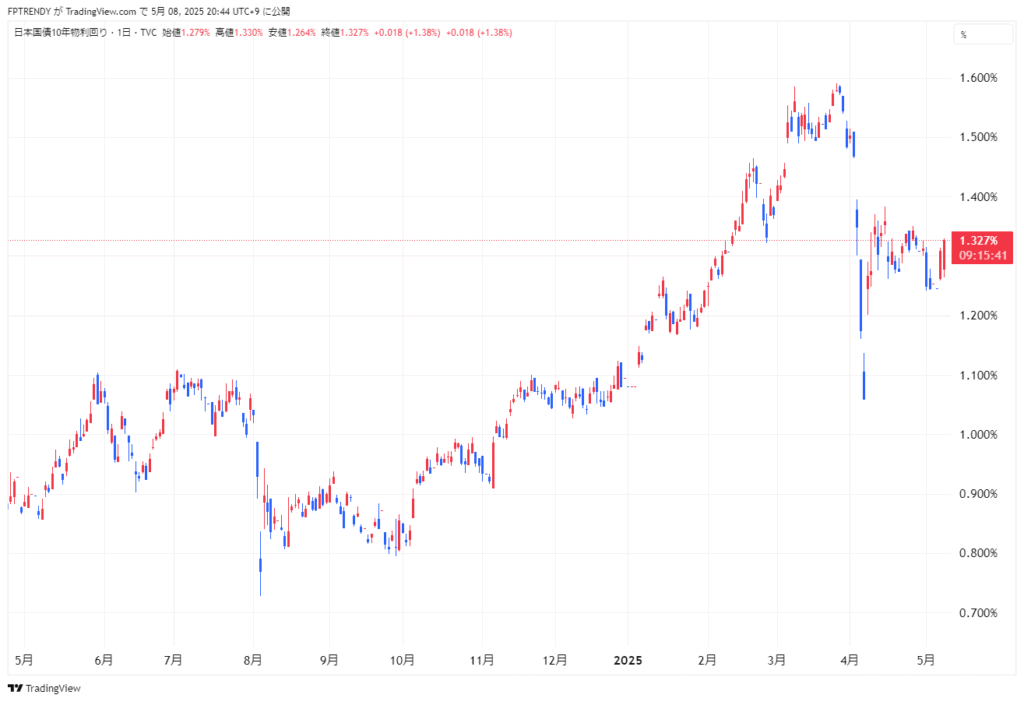

③ 日本10年債入札に冷ややかな視線──日銀の微妙な距離感が警戒要因に

8日の国内債券市場では、長期金利がいったん低下した後に上昇し、新発10年物国債利回りは1.325%と前日比0.015%高となった。財務省が実施した10年債(第378回債、利率1.400%)の入札は「低調」な結果に終わり、最低落札価格は100円92銭と市場予想(101円10銭)を下回った。応札倍率は2.54倍で、2021年10月以来の低水準となった。

背景には、日銀が当面の追加利上げを見送るとの見方がある一方で、総裁発言から「状況次第で利上げの可能性がある」という柔軟姿勢も読み取れることが、市場参加者の警戒感を強めている。植田総裁は「関税を含む諸条件の変化で利上げのタイミングは大きく前後する」との考えを示しており、利上げ見通しは依然として流動的だ。

こうした中では、相場上昇に伴う「割高感」や将来的な価格下落リスクが意識され、長期債への投資意欲が抑制されやすい。不透明な日銀のスタンスと、トランプ政権による関税政策の不確実性も相まって、リスク許容度の低下が10年ゾーンにも波及している。

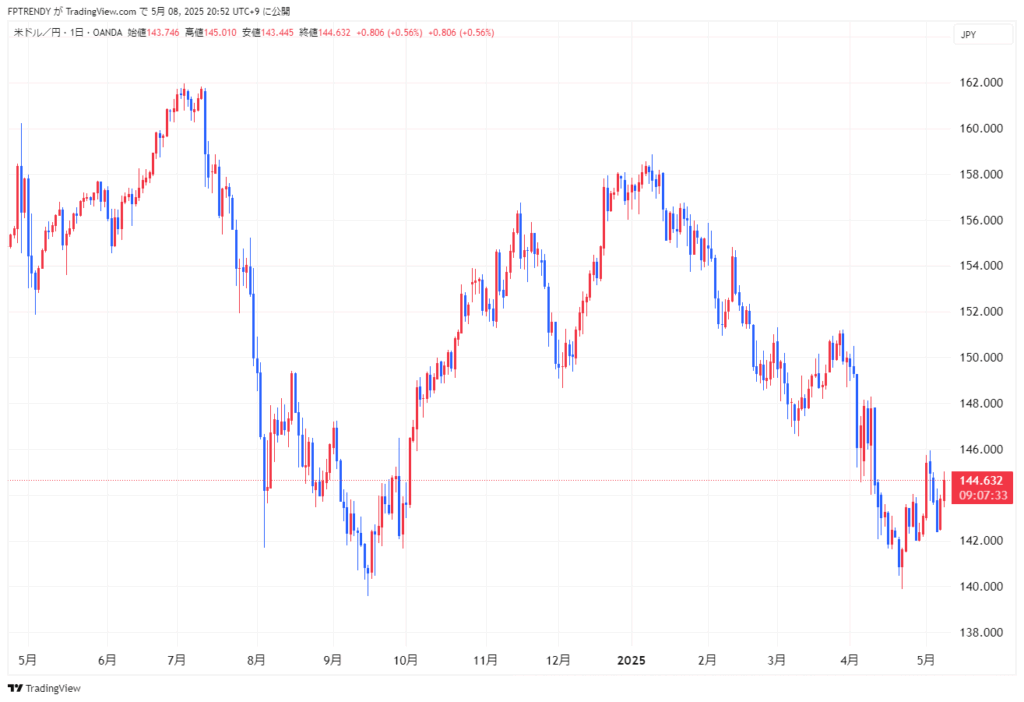

④ 円相場、反落で144円台へ──米利下げ観測後退が背景に

8日の東京外国為替市場で円相場は反落し、17時時点のドル円は1ドル=144円31〜33銭と、前日比で1円13銭の円安・ドル高となった。米連邦準備理事会(FRB)が早期利下げに慎重な姿勢を示したことが意識され、円売り・ドル買いの流れが優勢になった。

この日のドル円は、安値が143円45銭、高値が144円50銭で、1円05銭の比較的大きな値幅で推移した。米金利の動きに敏感なドル円相場は、日米金融政策の思惑を反映しやすく、投機的な動きも交えてボラティリティが高まっている。

一方で、ユーロ円も同様に円安が進行し、1ユーロ=163円03〜07銭と34銭の円安・ユーロ高となった。ユーロドルは1.1297〜98ドルと0.0065ドルのユーロ安・ドル高となり、ドル全面高の様相を呈している。

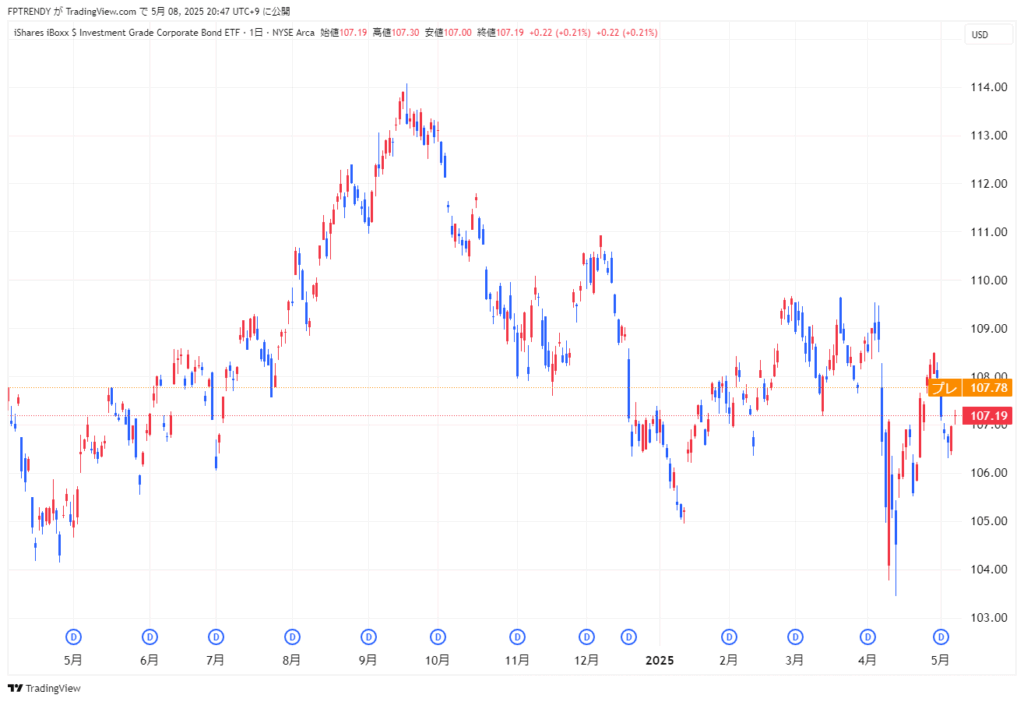

⑤ 社債市場、正常化の兆し遠く──信用選別は「内需」シフトに

社債市場では、投資環境が回復しつつあるものの、本格的な正常化にはなお距離がある。トランプ米政権による高関税政策の修正や、日銀の利上げ観測後退によって投資家心理はある程度改善したが、不透明感は拭いきれていない。資金は鉄道や食品など、業績への関税影響が小さい内需型企業の社債に集中している。

4月上旬には、JTの社債発行が想定の最大1000億円に届かず700億円にとどまり、日清食品やサントリーなどが起債を見送る事例も続いた。その後、アサヒグループが延期していた社債発行を再開するなどの動きもあったが、まだ市場は安定していない。

4月の社債発行額は1兆8666億円と、月前半の不安定な相場にもかかわらず前年同月比で2%増加し、過去最高水準となった。しかし、かんぽ生命保険やマニュライフの運用担当者らは、外需型企業の見通しが不透明であり、選別投資の姿勢を崩していない。

加えて、地方債市場のスプレッド拡大が社債市場にも影響を及ぼしており、今後の地方債条件決定が投資家心理を左右する指標として注目されている。市場の慎重姿勢は当面続く見通しだ。